Макрофаги для кожи лица

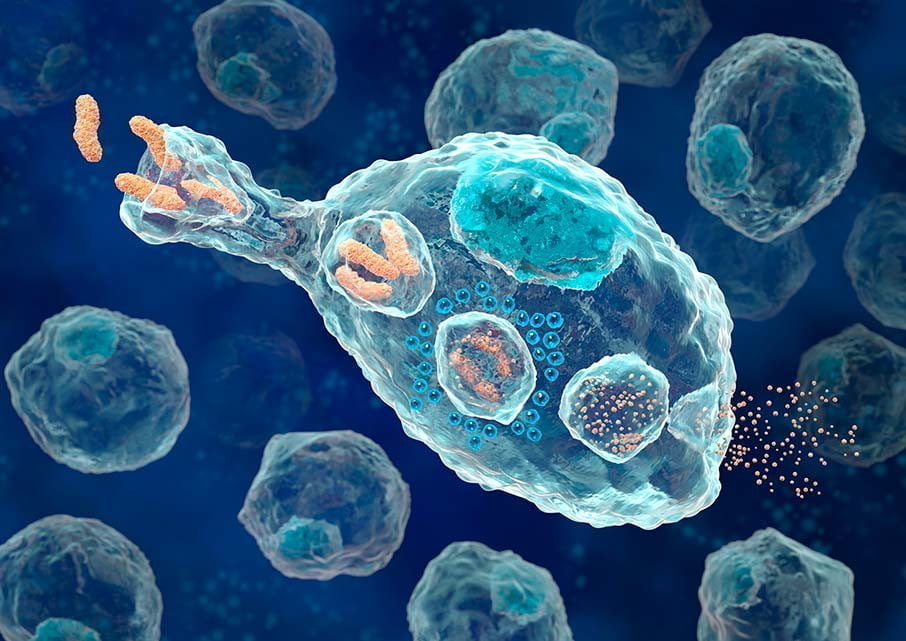

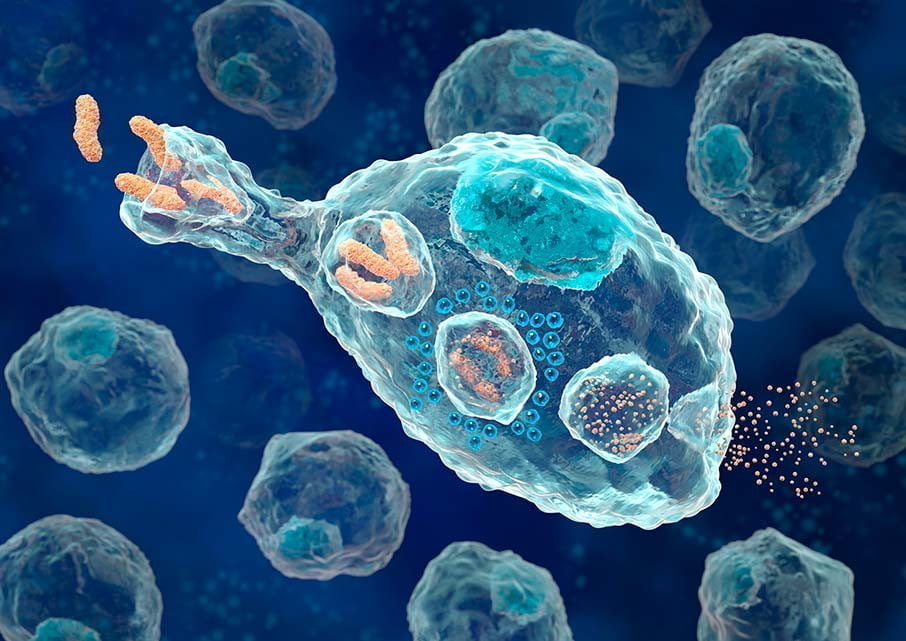

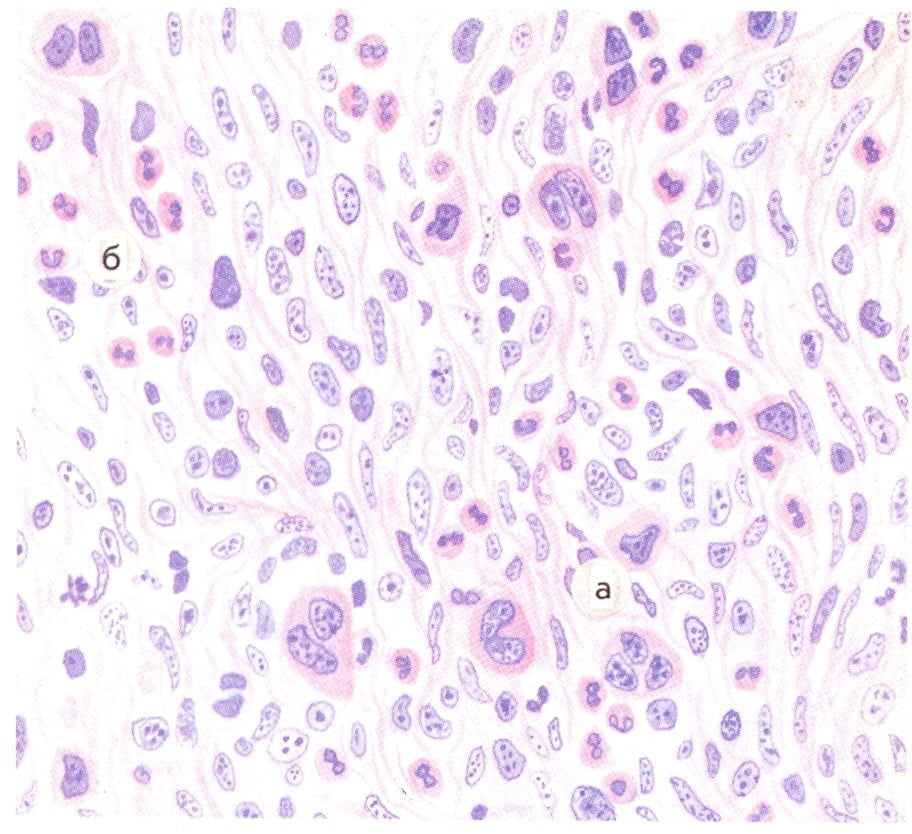

Макрофаги (гистиоциты) имеют неправильную амебовидную форму, вакуолизированную цитоплазму и темное, иногда бобовидное ядро. Эти клетки становятся отчетливо заметными после инъекции в кожу красителя, что иногда используется для оценки интенсивности фагоцитоза.

В электронном микроскопе гистиоциты имеют характерную ультраструктуру. В них развиты органеллы белкового синтеза, но наиболее многочисленны лизосомы. Часто видны фагосомы — фагоцитированные частицы, окруженные мембраной.

Функция макрофагов заключается, прежде всего, в фагоцитозе — захвате и разрушении при помощи гидролитических ферментов лизосом чужеродных частиц. Во время фагоцитоза чужеродные макромолекулярные вещества или целые клетки обволакиваются выростами цитолеммы макрофага, после чего попадают как бы в мешок-углубление и, наконец, отделяются от цитолеммы, оказываясь окруженными частью цитолеммы внутри клетки.

Такая окруженная мембраной частица называется фагосомой. К ней устремляются лизосомы, мембраны которых сливаются с мембраной фагосомы. При этом ферменты лизосом изливаются в фагосому и осуществляют гидролиз органических компонентов фагоцитированной частицы. Слившаяся с лизосомой фагосома называется фаголизосомой. Дальнейшая судьба фаголизосомы зависит от содержимого фагосомы.

Если оно полностью расщепляется ферментами, то фаголизосомы постепенно уменьшаются в размерах и исчезают. Если содержимое не может быть разрушено, фаголизосомы превращаются в длительно присутствующие в клетке остаточные тельца, содержимое которых может выбрасываться из клетки путем экзоцитоза.

Фагоцитоз — не единственная функция макрофагов. Они обладают способностью выступать как антигенпроцессирующие и антигенпредставляющие клетки. Захватив антигены, которые не могут быть элиминированы из организма только деятельностью фагоцитов, макрофаги переводят их в высокоиммунную форму и в комплексе с собственным антигеном выделяют на свою поверхность. Здесь с антигеном способны контактировать лимфоциты, включающиеся в элиминацию антигенов.

Макрофаги секретируют множество медиаторов, активирующих или подавляющих функции и деление других клеток соединительной ткани и иммунокомпетентных клеток. Они называются монокинами. Наиболее известный монокин — интерлейкин-1, который стимулирует Т-лимфоциты-хелперы. Второй, не менее известный монокин — фактор некроза опухолей, подавляющий рост опухолевых клеток и одновременно являющийся стимулятором деления фибробластов.

Макрофаги активно участвуют в поддержании гомеостаза соединительной ткани. В цитоплазме макрофагов кожи иногда можно обнаружить гранулы меланина и гранулы Бирбека. Такие макрофаги, очевидно, являются мигрирующими в эпидермис (и из эпидермиса) клетками Лангерганса.

— Читать далее «Плазматические клетки кожи. Гликозаминогликаны и межклеточное вещество дермы.»

Оглавление темы «Дерма. Клетки дермы.»:

1. Гибель клеток эпидермиса. Виды гибеля клеток эпидермиса.

2. Патоморфология кератиноцитов. Слущивание эпидермиса — эксфолиация.

3. Соединение эпидермиса с дермой. Плазмолемма.

4. Плотная пластинка кожи. Субэпидермальное сплетение кожи.

5. Дерма. Клетки сосочкового слоя — фибробласты.

6. Тканевые базофилы. Функции тканевых базофилов.

7. Макрофаги кожи. Физиология макрофагов кожи.

8. Плазматические клетки кожи. Гликозаминогликаны и межклеточное вещество дермы.

9. Коллагеновые волокна дермы. Эластические волокна дермы.

10. Ретикулиновые волокна дермы. Сетчатый слой дермы.

Источник

В буквальном переводе определение «макрофаг» имеет довольно зловещий и пугающий смысл: «макрос» на греческом обозначает «большой», а «фагос» — пожиратель. «Большой пожиратель»… Воображение рисует какого-нибудь монстра, но речь идет всего лишь о клетках крови. Впрочем, если судить о макрофагах на клеточном уровне, то свое название они вполне оправдывают.

Что такое клетки макрофаги и откуда они берутся?

Все начинается в костном мозге, где из делящихся стволовых клеток образуется клетка под названием монобласт. В результате ее деления «рождается» промоноцит, его прямым потомком является моноцит – одна из разновидностей белых кровяных клеток. Моноцит переходит из костного мозга в клетки крови и там находится на протяжении 12-24 часов, после чего выходит из кровеносного русла и перемещается в ткани. В этот момент из моноцита и образуется макрофаг.

Все начинается в костном мозге, где из делящихся стволовых клеток образуется клетка под названием монобласт. В результате ее деления «рождается» промоноцит, его прямым потомком является моноцит – одна из разновидностей белых кровяных клеток. Моноцит переходит из костного мозга в клетки крови и там находится на протяжении 12-24 часов, после чего выходит из кровеносного русла и перемещается в ткани. В этот момент из моноцита и образуется макрофаг.

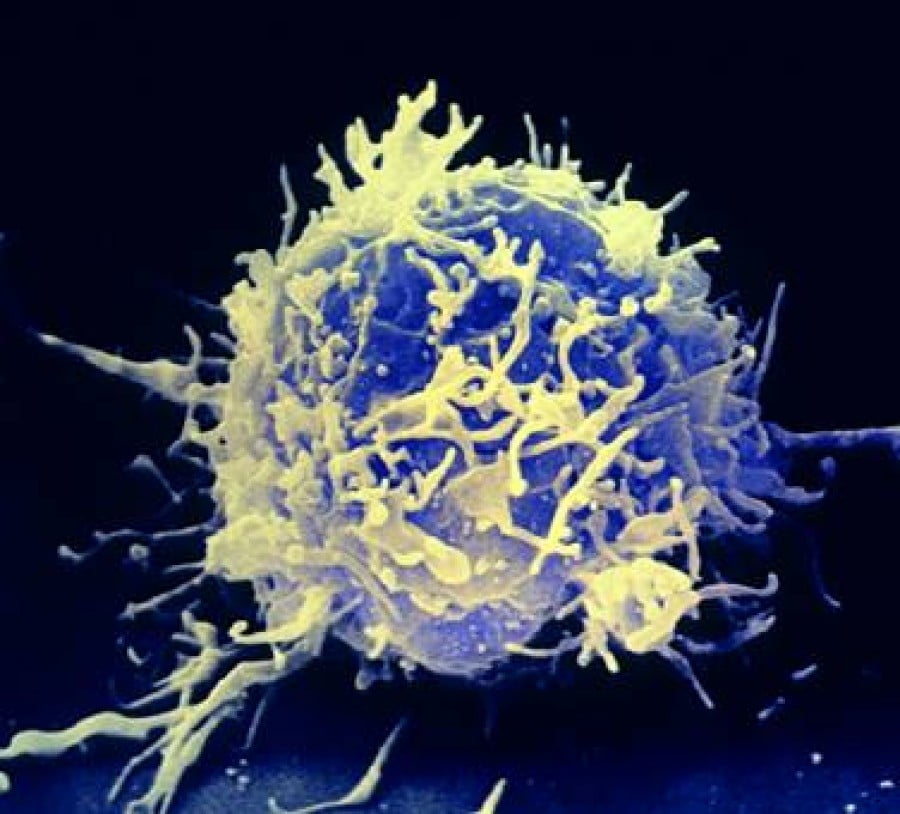

Клетки макрофаги в самом деле большие: хотя их размер составляет всего 15-80 мкм, и человеческому глазу они не видны, однако они гораздо больше их предшественников: максимальный размер моноцита составляет всего 20 мкм. У них неправильная, «плавающая», меняющаяся форма, а их мембрана может образовывать ложноножки. Внутри макрофага находится ядро, а еще в нем обнаруживаются «осколки» эритроцитов и других клеток, жировые капельки, фрагменты бактерий и прочий «мусор». Как все это туда попадает? Очень просто, ведь макрофаги – это клетки, которые осуществляют процесс фагоцитоза.

Функции макрофагов:

При попадании в тело чужеродного объекта, будь то микроб или инородное тело, иммунная система сразу «спускает на него собак»: его атакуют фагоциты. Эти клетки, среди которых и макрофаги, распознают, улавливают и пожирают чужаков, угрожающих благополучию внутренней среды организма.

Кроме того, макрофаги уничтожают погибшие клетки, которые завершили свое существование процессом апоптоза (запрограммированная, естественная, нормальная гибель клеток). Также функции макрофагов заключаются в обеспечении противоопухолевого иммунитета: зафиксировав появление в организме атипичных, раковых клеток, макрофаги нападают на них и поедают.

Виды макрофагов:

Макрофаги – тканевые фагоциты, и в разных типах тканей нередко  живут свои собственные виды этих клеток. Вот несколько примеров их разновидностей, в зависимости от локализации.

живут свои собственные виды этих клеток. Вот несколько примеров их разновидностей, в зависимости от локализации.

1. Альвеолярные макрофаги – находятся в стенках альвеол легких, очищают вдыхаемый воздух от различных загрязняющих и вредоносных частиц.

2. Купферовские клетки – в печени. Их назначение в основном заключается в уничтожении старых клеток крови.

3. Гистиоциты — распространенная разновидность макрофагов, которые встречаются во всех органах. Дело в том, что это – клетки соединительной ткани: волокон, образующих строму (каркас) большинства структур тела. Иногда гистиоциты превращаются в «настоящие» макрофаги.

4. Селезеночные макрофаги – располагаются в синусоидных сосудах этого органа. Как и у клеток Купфера, их задача заключается в том, чтобы вылавливать из крови и уничтожать отжившие клетки крови. Недаром селезенка называется кладбищем погибших эритроцитов!

5. Дендритные клетки – макрофаги, находящиеся под слизистыми оболочками и в коже, то есть фактически на границе с внешней средой.

6. Перитонеальные макрофаги – фагоциты, «живущие» в брюшине.

7. Где находятся макрофаги лимфатических узлов, понятно по названию. Это благодаря им лимфоузлы известны в качестве фильтров, очищающих лимфу.

Макрофаги и иммунная система:

Клетки макрофаги не просто бездумно уничтожают вредоносные объекты: расщепляя их на фрагменты, они осуществляют процесс презентации их антигенов. Антигены – это молекулы вредоносных частиц, которые говорят об их генетической чужеродности и вызывают соответствующую защитную реакцию со стороны иммунитета. Сами по себе они не представляют угрозы заражения или иного негативного воздействия, но это – метка чужака, поэтому организм реагирует на их присутствие защитной реакцией, как на полноценных агрессоров.

В процессе фагоцитоза макрофаги презентируют антигены убитых «врагов» — выставляют их на поверхность своих мембран. Также они образуют цитокины – информационные молекулы, которые несут в себе данные о побежденном агрессоре.

С этим бесценным грузом макрофаги направляются к представителям другого звена иммунитета – лимфоцитам. Они передают им информацию и учат, как поступать, если в организм когда-нибудь еще раз проникнет носитель того же антигена. В результате иммунитет сохраняет по отношению к нему полную боеготовность.

С этим бесценным грузом макрофаги направляются к представителям другого звена иммунитета – лимфоцитам. Они передают им информацию и учат, как поступать, если в организм когда-нибудь еще раз проникнет носитель того же антигена. В результате иммунитет сохраняет по отношению к нему полную боеготовность.

К сожалению, иногда личного опыта наших макрофагов или других фагоцитов недостаточно для того, чтобы иммунная система работала должным образом и правильно реагировала на вредоносные объекты. Чтобы повысить ее эффективность и заодно улучшить состояние здоровья в целом, рекомендуется принимать препарат Трансфер Фактор. Он содержит цитокины, несущие в себе данные о всевозможных возбудителях заболеваний, токсинах и прочих вредоносных агентах. Препарат обучает иммунитет полноценной работе, что немедленно и благоприятным образом отражается на течении имеющихся заболеваний, состоянии обмена веществ и функции органов. Средство можно использовать в лечебных и профилактических целях.

Источник

Кожа – многофункциональный орган. Она предохраняет организм от воздействия вредных факторов внешней среды (защитная), участвует в водно-солевом и тепловом обмене, выделении хлоридов, молочной кислоты и продуктов азотистого обмена, осуществляет синтез витамина D, является депо крови. В коже рассредоточено громадное количество рецепторов (рецепторная функция). Кожа осуществляет иммунную защиту: в ней распознаются и элиминируются антигены за счёт наличия внутриэпидермальных макрофагов (клеток Лангерганса) и лимфоцитов.

В эмбриональном периоде в коже имеются очаги кроветворения. При патологических состояниях они могут возникать также в постнатальном периоде.

Морфология кожи

Развитие. Кожа развивается из двух эмбриональных зачатков: эпидермис – из эктодермы, а дерма – из мезенхимы дерматомов сомитов.

Строение кожи. Кожа состоит из эпидермиса и дермы.

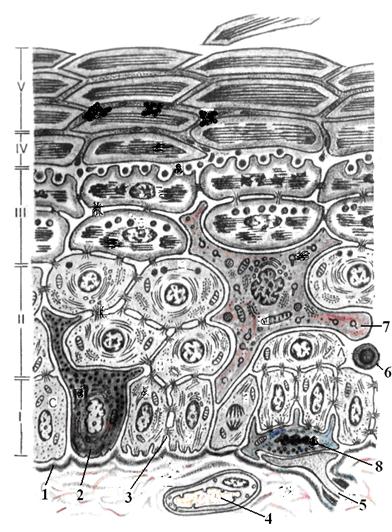

Эпидермис представлен 5-тью слоями: базальным, шиповатым, зернистым, блестящим и роговым, которые образованы эпителиоцитами (кератиноцитами). Кроме того, в нём имеют место и неэпителиальные клетки: внутриэпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса), меланоциты, клетки Меркеля и лимфоциты (рис. 30).

Базальный и шиповатый слои эпидермиса (в совокупности составляют Мальпигиев, или ростковый слой) состоят из малодифференцированных кератиноцитов, которые пополняют убыль слущивающихся роговых чешуек. В кератиноцитах шиповатого слоя усиливается синтез кератина.

В Зернистом слое синтезируются белки кератин, филаггрин, инволюкрин, кератолинин и, в конечном итоге, сложное соединение — кератогиалин.

| Рис. 30. Схема строения эпидермиса (по Ю. Ф.Котовскому). I – V – слои эпидермиса. 1 — базальная мембрана; 2 — Меланоцит; 3 — Десмосома между Кератиноцитами; 4 — кровеносный сосуд; 5 — нервное волокно; 6 — лимфоцит; 7 — макрофаг; 8 — клетка Меркеля. |

В Блестящем слое между кератиноцитами почти исчезают десмосомы, а в их цитоплазме выявляются в большом количестве параллельно расположенные кератиновые фибриллы, спаянные аморфным матриксом из филаггрина.

В Роговом слое клетки приобретают вид чешуек, оболочка которых содержит белок кератолинин, а в их цитоплазме обнаруживаются продольно расположенные кератиновые фибриллы, связанные дисульфидными мостиками и упакованные в аморфном матриксе из белка. Чешуйки склеены межклеточным веществом — холестеринсульфатом, устойчивым к воде, непроницаемым для бактерий и их токсинов.

Кератиноциты (85%) синтезируют специфические белки: кислые и щелочные кератины, филлагрин, инволюкрин, кератолинин и др., устойчивые к механическим и химическим воздействиям и участвующие в ороговении. В кератиноцитах обнаруживаются кератиновые тонофиламенты и кератиносомы. Между кератиноцитами образуется цементирующее вещество — церамиды (керамиды), богатые липидами и непроницаемые для воды. В базальном слое кератиноциты связаны между собой десмосомами, а с базальной мембраной – полудесмосомами.

Меланоциты локализуются преимущественно в ростковом слое, но их отростки достигают до зернистого слоя. Они также не имеют десмосом. По всей вероятности эти клетки происходят из нервного гребня. В меланосомах этих клеток содержатся гранулы пигмента меланина, который образуется из аминокислоты тирозина при участии ферментов тирозиназы и ДОФА-оксидазы, УФ-лучей и меланоцитостимулирующего гормона гипофиза.

Дерма образована соединительной тканью и состоит из 2-х слоёв: сосочкового и сетчатого. Сосочковый слой представлен рыхлой соединительной тканью, кроме того, в нём имеются гладкомышечные элементы, сокращение которых приводит к сжатию сосудов и уменьшению теплоотдачи. Сетчатый слой образован плотной неоформленной соединительной тканью, в которой много коллагеновых и эластических волокон.

Дерма обильно васкуляризирована. При этом вокруг лимфатических капилляров и посткапиллярных венул имеются скопления лимфоцитов, образующих узелки, в которых есть центральная и мантийная зона, что характерно для иммунокомпетентных органов.

Помимо клеток, характерных для соединительной ткани, в дерме имеют место дермальные меланоциты, в которых не синтезируется меланин, а накапливается, о чём свидетельствует отрицательная реакция в них на ДОФА-оксидазу.

Гиподерма регулирует теплоотдачу, обеспечивает механическую защиту и подвижность кожи.

Кожа как орган иммунной системы

В конце прошлого столетия появилось много работ, которые дают основание рассматривать кожу как важнейший орган иммунной системы. В сравнении с другими органами иммунной системы, в ней отсутствуют большие скопления лимфатической ткани, которая сосредоточена преимущественно вокруг посткапиллярных венул поверхностного сосудистого сплетения, где наблюдается самый медленный кровоток.

Установлено, что среди Лимфоцитов эпидермиса и поверхностных слоёв дермы 90% составляют Т-лимфоциты (хелперы и супрессоры) и лишь 10% приходится на В-лимфоциты, которые сосредоточены, главным образом, в среднем и глубоком слоях кожи. Представительство в коже Т-лимфоцитов в таком большом количестве, наряду с другими данными, позволяет вести речь о роли эпидермиса во внетимусной их дифференцировке. Подтверждением этому явились работы, в которых доказывается генетическое, структурное и функциональное сходство эпителиев кожи и тимуса. Доказано влияние эпидермиса на пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов вследствие продукции ими цитокинов, выполняющих иммунорегуляторную функцию. Помимо этого, из культуры эпидермоцитов выделен белок, подобный тимопоэтину и обладающий свойствами ИЛ-1, который оказывает влияние на пролиферацию и дифференцировку Т — и В-лимфоцитов, миграцию в кожу нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов, а также стимулирует рост кератиноцитов. Вступая в связь с рецепторами на поверхности плазмолеммы Т-лимфоцитов, ИЛ-1 индуцирует синтез ими ИЛ-2, мишенями которого являются Т-хелперы, Т-киллеры, Т-супрессоры и В-лимфоциты.

Эпидермоциты способны также вырабатывать цитокин, обладающий свойствами ИЛ-3, который, как полагают, оказывает влияние на пролиферацию и дегрануляцию тучных клеток и на процессы фиброза в коже. Под воздействием экзогенных факторов эпидермальные клетки способны продуцировать фактор некроза опухоли (ФНО).

В последние годы показано, что кератиноциты наряду с макрофагами кожи выполняют роль антигенпредставляющих клеток.

Среди мАкрофагов кожи различают две их группы — типичные макрофаги и дендритные клетки. К первой группе относятся моноциты и все тканевые макрофаги, главными функциями которых являются фагоцитоз, секреция и представление антигена в иммунных реакциях. Макрофаги способны продуцировать цитокины — ИЛ-1, ИЛ-2 и ФНО, играющие важную роль в иммунных реакциях кожи.

Дендритные антигенпредставляющие клетки Лангерганса (КЛ) отличаются от типичных макрофагов более слабой фагоцитарной активностью, поверхностными маркерами и длинными ветвящимися отростками. Эти клетки кроме эпидермиса обнаружены в многослойных плоских эпителиях слизистых оболочек конъюнктивы, полости рта, пищевода, влагалища, шейки матки и в многорядном эпителии воздухоносных путей.

Клетки Лангерганса способны мигрировать через базальную мембрану в лимфатические сосуды дермы и по ним в региональные лимфатические узлы. Захваченные ими антигены перерабатываются и экспрессируются на поверхности плазмолеммы, а затем представляются Т-лимфоцитам, которые при этом активно пролиферируют и дифференцируются. При этом, прежде всего, активизируется цикл Т-хелперов.

Клетки Лангерганса продуцируют ИЛ-1, ИЛ-6, обеспечивающие активацию Т-лимфоцитов, секретирующих ИЛ-2, который необходим для пролиферации Т-клеток, способных отвечать на антигенное воздействие. Клетки Лангерганса проявляют значительно большую митогенную активность, чем моноциты.

Тучные клетки (ТК) содержатся в соединительной ткани кожи. В гранулах их цитоплазмы накапливается около 20 биологически активных веществ, одним из которых является медиатор гистамин. Вследствие экзоцитоза гранул выделяется гистамин и другие биологически активные вещества, являющиеся пусковым механизмом для воспалительных процессов прежде всего аллергической природы. При этом повышается проницаемость сосудов, диффузия в ткани белков плазмы в межклеточное вещество, генерация хемотаксических факторов, направляющих миграцию эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов, которые также принимают участие в реализации иммунных процессов в коже.

Таким образом, Кожа является важнейшим периферическим органом иммунной системы. Её иммунокомпетентные клетки способны распознавать антигены, элиминировать их и представлять Т-лимфоцитам, активируя одновременно внетимусную дифференцировку Т-клеток.

Источник

Знать строение кожи и понимать механизм ее функционирования — вот, что нужно, чтобы выбрать правильный уход и не попадаться на уловки рекламы.

Тема очень широкая, поэтому начнем с самых азов.1. Строение эпидемиса

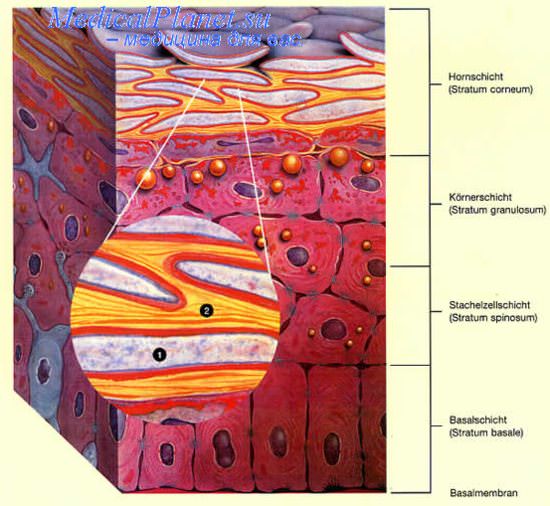

Эпидермис — это верхний, постоянно обновляющийся слой кожи. С дермой его связывает базальная мембрана, которая служит фильтром, не пропускающим крупные заряженные молекулы, а также выполняет роль связующей среды между дермой и эпидермисом.

На базальной мембране находится слой зародышевых клеток, которые непрестанно делятся, обеспечивая обновление кожи.

Среди зародышевых клеток располагаются крупные отросчатые клетки — меланоциты и клетки Лангерганса. Меланоциты производят гранулы пигмента меланина, который придает коже определенный оттенок, от золотистого до темного или даже черного.

Клетки Лангерганса

Клетки Лангерганса происходят из семейства макрофагов. Подобно макрофагам дермы они защищают кожу от внешнего вторжения и управляют деятельностью других клеток с помощью регуляторных молекул. Отростки клеток Лангерганса пронизывают все слои эпидермиса, достигая уровня рогового слоя.

При стрессовых воздействиях, когда на поверхность кожи действуют химические или физические травмирующие факторы, клетки Лангерганса дают базальным клеткам эпидермиса сигнал к усиленному делению.

Кератиноциты

Основными клетками эпидермиса являются кератиноциты. Они рождаются, проходят определенный путь развития и в конце концов умирают. Оторвавшись от базальной мембраны, они , постепенно продвигаясь к поверхности кожи, превращаются в мертвую клетку — корнеоцит (роговая клетка).

На базальной мембране сидят зародышевые клетки. Их отличительной особенностью является способность к бесконечному (или почти бесконечному) делению.

Отрыв от базальной мембраны служит пусковым сигналом для синтеза белка кератина (выполняет защитную функцию), который по мере продвижения клетки вверх заполняет всю цитоплазму и постепенно вытесняет клеточные органеллы. В конце концов кератиноцит теряет ядро и превращается в корнеоцит — плоскую чешуйку, набитую кератиновыми гранулами, придающими ей жесткость и прочность. Это происходит в самом верхнем слое кожи, который называют роговым. Роговой слой, состоящий из мертвых клеток, является основой эпидермального барьера нашей кожи.

Согласно современным взглядам, роговой слой состоит из плоских кератиновых чешуек, которые «зацементированы» липидной (жировой) прослойкой. Липидная прослойка образована особыми молекулами — так называемыми полярными липидами.

Эпидермальный барьер

Липидные пласты рогового слоя построены из липидов, которые относятся к классу сфинголипидов, или церамидов.

Благодаря им многослойная липидная прослойка не расслаивается и представляет собой целостную структуру. Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике, поскольку играют важную роль в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.

Таким образом, действие всех косметических средств надо оценивать прежде всего с точки зрения их воздействия на эпидермальный барьер, так как он довольно уязвим и легко разрушается. Нарушение его целостности приводит к серьезным последствиям для кожи прежде всего вследствие нарушения водного баланса эпидермиса.

Факт:

Регенерация эпидермиса длится 26-28 дней.

Выводы:

1. Шелушение эпидермиса — нормальный физиологический процесс, свидетельствующий о его регенерации. Чрезмерное (видимое) шелушение эпидермиса говорит о повреждении липидного барьера.

2. Главная функция эпидермиса — защита кожи от негативного воздействия окружающей среды и обезвоживания.

2. Кислотная мантия кожи

Поверхность нормальной кожи имеет кислую реакцию, и ее рН (мера кислотности) составляет 5,5 (нейтральный рН равен 7,0, а рН крови — 7,4). Практически все живые клетки (в том числе большая часть бактериальных) очень чувствительны к изменениям рН, и даже небольшое закисление для них губительно. Только кожа, покрытая слоем погибших ороговевших клеток, может себе позволить облечься в кислотную мантию (ее называют еще мантией Маркионини). Кислотная мантия кожи образована смесью кожного сала и пота, в которую добавлены органические кислоты — молочная, лимонная и другие. Эти кислоты образуются в результате биохимических процессов, протекающих в эпидермисе. Кислотная мантия кожи является первым звеном защиты от микроорганизмов, так как большинство микроорганизмов не любят кислую среду.

И все-таки есть бактерии, которые постоянно живут на коже, например Staphylococcus epidermidis, лактобактерии. Они предпочитают жить именно в кислой среде и даже сами вырабатывают кислоты, внося свой вклад в формирование кислотной мантии кожи. Бактерии Staphylococcus epidermidis не только не приносят вреда коже, но даже выделяют токсины, которые обладают антибиотикоподобным действием и угнетают жизнедеятельность патогенной микрофлоры.

Частое умывание с щелочным мылом может разрушить кислотную мантию. Тогда «хорошие» кислотолюбивые бактерии окажутся в непривычных условиях, а «плохие», кислоточувствительные бактерии получат преимущество. К счастью, кислотная мантия здоровой кожи достаточно быстро восстанавливается.

Кислотность кожи нарушается при некоторых кожных заболеваниях. Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6 (слабо кислая реакция), при экземе до 6,5 (почти нейтральная реакция), при угревой болезни до 7 (нейтральная). Надо отметить, что на уровне базального слоя эпидермиса, где располагаются зародышевые клетки, рН кожи становится равным рН крови — 7,4.

Факт:

при сухой коже достаточно вымыться мылом, чтобы разрушить защитную мантию на 2-4 часа.

3. Дерма

Дерма играет роль каркаса, который обеспечивает механические свойства кожи — ее упругость, прочность и растяжимость. Она напоминает комбинацию водного и пружинного матраца, где роль пружин играют волокна коллагена и эластина, все пространство между которыми заполнено водным гелем, состоящим из мукополисахаридов (гликозаминогликанов). Молекулы коллагена на самом деле напоминают пружины, т. к. в них белковые нити скручены наподобие спиралей.

Гликозаминогликаны — это большие полисахаридные молекулы, которые в воде не растворяются, а превращаются в сеточку, ячейки которой захватывают большое количество воды — образуется вязкий гель. Вблизи базальной мембраны дерма содержит больше гликозаминогликанов, а ее «пружины» более мягкие. Это так называемый сосочковый слой дермы. Он образует мягкую подушку непосредственно под эпидермисом. Под сосочковым слоем располагается сетчатый слой, в котором коллагеновые и эластиновые волокна формируют жесткую опорную сетку. Эта сетка также пропитана гликозаминогликанами. Главным гликозаминогликаном дермы является гиалуроновая кислота, которая имеет самую большую молекулярную массу и связывает больше всего воды.

Состояние дермы, этого матраца, на котором покоится эпидермис, его упругость и устойчивость к механическим нагрузкам определяются как состоянием «пружин» — волокон коллагена и эластина, так и качеством водного геля, образованного гликозаминогликанами. Если матрац не в порядке — ослабли пружины, или гель не держит влагу — кожа начинает обвисать под действием силы тяжести, смещаться и растягиваться во время сна, смеха и плача, сморщиваться и терять упругость.

В молодой коже и коллагеновые волокна, и гликозаминогликановый гель постоянно обновляется. С возрастом обновление межклеточного вещества дермы идет все медленнее, накапливаются поврежденные волокна, а количество гликозаминогликанов неуклонно уменьшается. Найти способы воздействия на дерму — заветная мечта косметологов, т. к. это позволило бы реально устранять морщины. К сожалению, на деле добиться достоверного эффекта пока удается лишь пластическим хирургам.

Кроме коллагена, эластина и гликозаминогликанов (межклеточного вещества) дерма содержит клеточные элементы, кровеносные сосуды и железы (потовые и сальные) Основная задача клеток дермы — синтезировать и разрушать межклеточное вещество. В основном, этим занимаются фибробласты.

Фибробласты производят многочисленные ферменты, с помощью которых они разрушают коллаген и гиалуроновую кислоту, а также синтезируют эти молекулы заново. Этот процесс происходит непрерывно, и благодаря ему межклеточное вещество постоянно обновляется. Особенно быстро протекает метаболизм гиалуроновой кислоты. В стареющей коже активность фибробластов снижается, и они все хуже справляются со своими обязанностями. Особенно быстро утрачивается способность к синтезу межклеточного вещества. А вот разрушительные способности долгое время остаются на прежнем уровне (ломать — не строить!). Поэтому в стареющей коже толщина дермы уменьшается, содержание влаги в ней падает, в результате кожа теряет ее упругость и эластичность.

Кроме фибробластов важными клетками дермы являются макрофаги. Они играют роль стражей порядка и следят за тем, чтобы чужеродные вещества не попадали в кожу. Макрофаги не обладают специфической памятью, поэтому их борьба с нарушителями порядка не приводит к развитию аллергической реакции. Все макрофаги наделены полномочиями отдавать приказы окружающим клеткам. Для этого они производят большое количество регуляторных молекул — цитокинов. Так же, как и фибробласты, макрофаги становятся менее активны с течением времени. Это приводит к снижению защитных свойств кожи и к неправильному поведению других клеток, которые ждут сигналов от макрофагов. В этом случае кожа напоминает страну при слабом правителе — падает боеготовность армии, ослабевает дисциплина, разрушается экономика. Чтобы как-то компенсировать это, в некоторые косметические средства и пищевые добавки включают вещества, стимулирующие макрофаги и заставляющие их активнее исполнять свои функции.

Выводы:

1. Гликозаминогликаны, коллаген и эластан — каркас кожи, который поддерживает ее эластичность и упругость.

2. Дерма снабжает эпидермис питательными веществами: кислородом, витаминами, белками, минеральными веществами.

4. Водный баланс

Вся дерма пронизана тончайшими кровеносными и лимфатическими сосудами. Кровь, протекающая по сосудам, просвечивает сквозь эпидермис и придает коже розовый оттенок. Из кровеносных сосудов в дерму поступает влага и питательные вещества.

Влага захватывается гигроскопичными (связывающими и удерживающими влагу) молекулами — белками и гликозаминогликанами, которые при этом переходят в гелевую форму.

Часть влаги поднимается выше, проникает в эпидермис и потом испаряется с поверхности кожи. Кровеносных сосудов в эпидермисе нет, поэтому влага и питательные вещества медленно просачиваются в эпидермис из дермы. При уменьшении интенсивности кровотока в сосудах дермы в первую очередь страдает эпидермис.

В этом случае кожа напоминает дерево, которое начинает засыхать с верхушки.

Поэтому внешний вид кожи во многом зависит от состояния ее кровеносных сосудов. Сосудистая гимнастика, массаж, микротоковая стимуляция и препараты, укрепляющие стенки сосудов и улучшающие микроциркуляцию, будут благотворно сказываться на внешнем виде кожи.

Впрочем, возможен и другой вариант, когда сухость эпидермиса объясняется слишком интенсивным испарением воды через роговой слой. В этом случае поступление воды из дермы может сохраняться на прежнем уровне.

Выводы:

1. обезвоженность и сухость кожи — две разные вещи. Сухость вызвана нарушением липидного барьера, а обезвоженность — нарушением процессов обмена влагой между дермой и эпидермисом.

2. влага берется не из рогового слоя эпидермиса (как уверяют многие рекламисты), а из дермы. Через роговой слой влага как раз-таки испаряется.

3. чрезмерное испарение влаги через роговой слой свидетельствует о нарушении липидного барьера.

4. обезвоженность необходимо лечить как снаружи (восстанавливать липидный слой), так и изнутри.

Заключение

Большинство органов нашего тела состоит из живых клеток, поэтому эффект от любого (в том числе и лекарственного) воздействия на эти органы можно представить как сумму реакций отдельных клеток. С кожей ситуация несколько иная. Кожа — это совокупность живых клеток, межклеточного вещества (которое занимает довольно большой объем) и неживых клеток (роговых чешуек).

Существенное изменение функционирования кожи может быть достигнуто только через изменения в живых клетках, причем процесс этот довольно длительный. Воздействуя на неживые клетки и на внеклеточное вещество можно добиться временного изменения внешнего вида кожи (например, насыщение внеклеточного вещества дермы влагой приведет к разглаживанию кожи и повышению ее упругости, а отшелушивание мертвых чешуек с поверхности кожи осветлит ее). Изменения состояния внеклеточного вещества и слоя неживых клеток могут в свою очередь сказаться на деятельности живых клеток. Тогда кроме временного эффекта, который можно наблюдать сразу после воздействия, в коже будут происходить медленные изменения, результат которых проявится спустя длительное время.

Нанося на кожу косметику, мы часто наблюдаем немедленный эффект. При этом отсроченные эффекты ускользают от нашего внимания. Проследить их самостоятельно практически невозможно. Во-первых, они могут проявляться спустя недели и даже месяцы. Во-вторых, количество веществ, которые мы за это время успеем нанести на кожу, слишком велико, чтобы связать изменения кожи с каким-то конкретным кремом или лосьоном. Поэтому очень важно знать основные объекты воздействия для косметических средств в коже и хорошо представлять, какие из наблюдаемых эффектов могут быть вызваны воздействием на живые клетки, а какие — на другие структуры кожи. Важно уметь не поддаваться иллюзиям и каждый раз задумываться над тем, что реально может косметика.

Огромное спасибо https://www.vrach-kosmetolog.ru за полезную информацию!

Источник