Патологическое изменение кожи лица

| Изменения лица | Характеристика изменений | Причины |

| Акромегалическое Базедовое Восковой куклы Гиппократа Гирсутизмовое Лихорадочное Львиное Корвизара Микседематозное Одутловатое Паркинсона Сардоническое Септическое Туберкулезное | Увеличение выдающихся частей (носа, подбородка, скул) Расширение глазных щелей, усиление блеска глаз, пучеглазие, вид испуга Одутловатое, очень бледное с желтоватым оттенком (“просвечивающаяся” кожа) Западение глаз, заостренный нос, мертвенно-бледная кожа, покрытая каплями холодного пота Оволосение лица у женщин по мужскому типу Гиперемия кожи, блестящие глаза, возбужденное выражение Бугорчато-узловатое утолщение кожи под глазами и над бровями, расширенный нос Отечность, желтовато-бледного цвета кожи с синеватым оттенком губ, полуоткрытый рот, слипающиеся тусклые глаза Равномерно заплывшее с бессмысленным взглядом и наличием слизистого отека, глазные щели сужены, волосы на бровях отсутствуют, на бледном фоне румянец 1. Одутловатость вследствие общего отека 2. Одутловатость вследствие местного венозного застоя 3. Одутловатость вследствие сдавления лимфатических путей Амимичное Стойкая гримаса, при которой рот расширен как при смехе, а лоб образует “печальные” складки Малоподвижное, бледное, с легкой желтизной “Горящие глаза” с увеличением ресниц на фоне бледной кожи и ограниченного румянца на щеках | Акромегалия Тиреотоксикоз (гипертиреоз) Анемия Аддисона-Бирмера Перитонит Избыток тестостерона в организме вследствие поликистозного перерождения яичников Заболевания (чаще инфекционные), сопровождающи-еся повышением температуры тела Проказа Сердечная недостаточность Гипотиреоз (микседема) Болезни почек Частые приступы кашля и удушья Выпот в плевральной и перикардиальной полости, опухоли средостения, сдавление верхней полой вены Энцефалит Столбняк Сепсис Туберкулез |

Выражение лица зависит от различных патологических психических и соматических состояний, возраста и пола. Известную диагностическую роль играют женственные черты лица у мужчин и мужеподобные — у женщин (при эндокринных нарушениях). У больных, которые перенесли кровоизлияние в мозг или неврит лицевого нерва, может сохраняться асимметрия движений мышц лица.

Рис. 3.3. Последовательность исследования глаз и век

Выпячивание глазных яблок или пучеглазие (экзофталм) наблюдается при базедовой болезни (гипертиреозе), а западение (энофталм) — при перитоните. Энофталм, миоз (сужение зрачка) и птоз (опущение века) наблюдаются при синдроме Горнера-Бернара. Миоз характерен для уремии, опухолей мозга, внутричерепных кровоизлияний и отравления препаратами морфия. Мидриаз (расширение зрачков) встречается при комах (за исключением уремической), кровоизлияниях в мозг и отравлении препаратами атропина. Косоглазие развивается в результате паралича глазных мышц, что типично для ботулизма, дифтерии, менингита (особенно туберкулезного), мозгового инсульта и отравления свинцом. У больных сыпным тифом склеры глаз резко инъецированы (“кроличьи глаза”).

Рис. 3.4. Алгоритм осмотра рта

Пузырьковые высыпания на губах характерны для herpes labialis, а на слизистой оболочке полости рта — для ящура. Выраженные изменения десен могут наблюдаться при цинге, остром лейкозе, сахарном диабете, интоксикациях ртутью и свинцом. Отсутствие многих зубов имеет большое значение в развитии болезней пищеварительной системы.

Рис. 3.5. Алгоритм осмотра языка

При некоторых поражениях нервной системы наблюдаются расстройства движения языка. Локальные утолщения эпителия языка (лейкоплакии) выявляются у курильщиков, что является предраковым состоянием. Следы от прикусывания языка характерны для больных эпилепсией.

Рис. 3.6. Принципы осмотра носа

Рис. 3.7. Принципы осмотра шеи

Рис. 3.8. Принципы осмотра грудной клетки

Осмотр грудной клетки необходимо проводить в строгой последовательности. Сначала нужно дать оценку формы грудной клетки, расположения ключиц, над- и подключичных ямок, лопаток, затем охарактеризовать тип дыхания, его ритм и частоту, проследить во время дыхания за движениями правой и левой лопаток, плечевого пояса и участием в акте дыхания вспомогательной дыхательной мускулатуры. Осмотр лучше проводить в положении больного стоя при хорошем освещении.

Рис. 3.9. Определение эпигастрального угла

Рис. 3.10. Оценка нормальных форм грудной клетки

Таблица 3.4

Параметры вариантов нормальной грудной клетки

| Параметры | Форма грудной клетки | ||

| астеническая | нормостеническая | гиперстеническая | |

| Размеры Угол Людовика Эпигастральный угол Надключичные ямки Ход ребер Лопатки | Уменьшение переднезадних Отсутствует Острый (<90°) Очень выражены Более вертикальный Отстают | Преобладание поперечных Отчетливо виден Прямой (90°) Выражены Умеренно косой Плотно прилегают | Увеличение переднезадних Выражен Тупой (>90°) Отсутствуют Более горизонтальный Плотно прилегают |

Рис. 3.11. Характеристика патологических форм грудной клетки

Наиболее часто встречается сколиотическая форма грудной клетки. Сколиоз развивается преимущественно у детей школьного возраста при неправильном сидении за партой, особенно если она не соответствует росту ребенка. Значительно реже наблюдается кифосколиоз и совсем редко — лордоз. Искривления позвоночника вызывают деформацию грудной клетки и тем самым изменяют физиологическое положение в ней легких и сердца, создавая неблагоприятные условия для их деятельности.

Рис. 3.12. Оценка симметричности грудной клетки

Уменьшение левой половины грудной клетки наблюдается при митральном пороке сердца, развившемся в детском возрасте – признак Боткина.

Рис. 3.13. Клинические варианты одышки

Оцениваются дыхательные движения грудной клетки. В физиологических условиях они совершаются за счет межреберных мышц, диафрагмы и брюшной стенки. В патологии участвуют вспомогательные мышцы (грудинно-ключично-сосцевидная, трапециевидная, большая и малая грудная). Грудной тип встречается преимущественно у женщин, брюшной — у мужчин. Смешанный тип наблюдается у стариков, при болях в грудной клетке (у женщин), при болях в животе (у мужчин).

Рис. 3.14. Параметры, оцениваемые при дыхании

Рис. 3.15. Физиологические и патологические изменения

Дата добавления: 2015-04-17; просмотров: 1314; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 9435 — | 7324 — или читать все…

Читайте также:

Источник

1. Ëèöî Àíòîíèÿ îäíî èç ïðîÿâëåíèé ëåïðû; õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîðàæåíèåì âåê è ïåðåäíåãî ñåãìåíòà ãëàçà.

2. «Ëüâèíîå ëèöî» õàðàêòåðíî äëÿ ïðîãðåññèðóþùåé ëåïðû. Âîçíèêàþò áóãðû è áîðîçäû íà ëáó è ùåêàõ. Åãî íàçûâàþò òàêæå ëåîïòèàçîì, òàê êàê ëèöî áîëüíûõ íàïîìèíàåò ëüâèíîå.

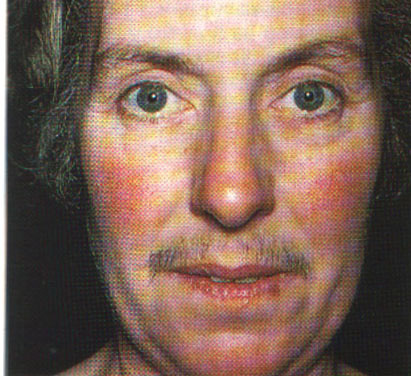

3. Ðèíîôèìà õàðàêòåðíîå èçìåíåíèå ëèöà, óâåêîâå÷åííîå Äæèðëàíäàéî â ïîðòðåòå ïîæèëîãî ÷åëîâåêà èç ñîáðàíèÿ Ëóâðà, è ïîïóëÿðèçèðîâàííîå (õîòÿ è íåâîëüíî) Ôèëäñîì.

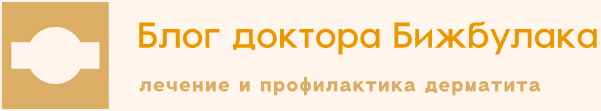

4. Àäåíîèäíîå ëèöî èìååò óäëèíåííóþ ôîðìó è ãëóïîâàòîå âûðàæåíèå èç-çà ïðèîòêðûòîãî ðòà. Õàðàêòåðíî äëÿ ãèïåðòðîôèè àäåíîèäîâ. Íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé òàêîãî âûðàæåíèÿ ëèöà ÿâëÿåòñÿ çàëîæåííîñòü íîñà. Ðîò âñåãäà ïðèîòêðûò, ïîñêîëüêó èç-çà íåïðîõîäèìîñòè âåðõíèõ äûõàòå5. «Áû÷üå ëèöî» õàðàêòåðíî äëÿ ñèíäðîìà Ãðåéãà. Íàáëþäàåòñÿ ãëàçíîé ãèïåðòåëîðèçì (óâåëè÷åííîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ãëàçàìè), ñâÿçàííûé ñ óâåëè÷åíèåì êëèíîâèäíîé êîñòè. ×àñòî ñî÷åòàåòñÿ ñ äðóãèìè âðîæäåííûìè äåôîðìàöèÿìè â âèäå íàðóøåíèÿìè îñòåîãåíåçà, äåôîðìàöèåé Ñïðåíãåëÿ (âðîæäåííîé ýëå-âàöèåé ëîïàòêè) è çàäåðæêîé óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.ëüíûõ ïóòåé, áîëüíûå ìîãóò äûøàòü òîëüêî ðòîì. Êðîìå òîãî, àäåíîèäíîå ëèöî ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ïðè ðåöèäèâèðóþùåì ðèíèòå. Åãî òèïè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ: 1) ëèíèè Äåíè â âèäå ãîðèçîíòàëüíûõ ñêëàäîê ïîä îáîèìè íèæíèìè âåêàìè (âïåðâûå îïèñàíû àìåðèêàíñêèì òåðàïåâòîì ×àðëüçîì Äåíè; 2) ãîðèçîíòàëüíàÿ ñêëàäêà, ðàñïîëîæåííàÿ íåïîñðåäñòâåííî íàä êîí÷èêîì íîñà è ñâÿçàííàÿ ñ ïîñòîÿííûì âûòèðàíèåì îòäåëÿåìîãî èç íîñà; 3) ó÷àñòêè ïîòåìíåíèÿ êîæè èîä ãëàçàìè, âûçâàííûå õðîíè÷åñêèì âåíîçíûì çàñòîåì. Èíîãäà âûäåëåíèÿ èç íîñà ïðèõîäèòñÿ óäàëÿòü ïî÷òè íåïðåðûâíî (ëàäîíüþ èëè òûëüíîé ñòîðîíîé êèñòè), è ýòî äâèæåíèå ðóêè ÷àñòî íàçûâàþò «àëëåðãè÷åñêèì ñàëþòîì». Âèä ðåáåíêà ñ àëëåðãè÷åñêèì ðèíèòîì èëè ãèïåðòðîôèåé àäåíîèäîâ íàñòîëüêî òèïè÷åí, ÷òî îïûòíûé âðà÷ ÷àñòî ìîæåò ïîñòàâèòü äèàãíîç óæå ïðè âõîäå â ïàëàòó.

5. «Áû÷üå ëèöî» õàðàêòåðíî äëÿ ñèíäðîìà Ãðåéãà. Íàáëþäàåòñÿ ãëàçíîé ãèïåðòåëîðèçì (óâåëè÷åííîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ãëàçàìè), ñâÿçàííûé ñ óâåëè÷åíèåì êëèíîâèäíîé êîñòè. ×àñòî ñî÷åòàåòñÿ ñ äðóãèìè âðîæäåííûìè äåôîðìàöèÿìè â âèäå íàðóøåíèÿìè îñòåîãåíåçà, äåôîðìàöèåé Ñïðåíãåëÿ (âðîæäåííîé ýëå-âàöèåé ëîïàòêè) è çàäåðæêîé óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

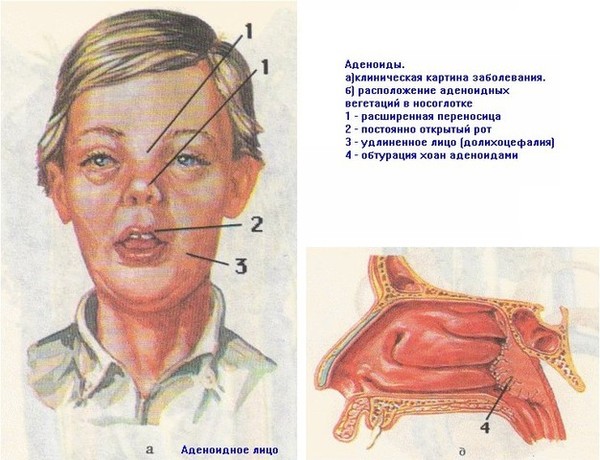

6. «Ëèöî ýëüôà» õàðàêòåðèçóåòñÿ êîðîòêèì è âçäåðíóòûì íîñîì, øèðîêî ðàñêðûòûìè ãëàçàìè, ïîëíûìè ùåêàìè, øèðîêèì ïðèîòêðûòûì ðòîì. Áîëüíûì ñâîéñòâåííû ñèïëûé ãîëîñ è äðóæåëþáíûé õàðàêòåð. ×àñòî ñî÷åòàåòñÿ ñ ãèïåð-êàëüöèåìèåé, íàäêëàïàííûì ñòåíîçîì àîðòû è çàäåðæêîé óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

7. «Ëèöî õåðóâèìà» èíôàíòèëüíîå âûðàæåíèå ëèöà ïðè õåðóâèçìå (ñåìåéíàÿ ôèáðîçíàÿ äèñïëàçèÿ íèæíåé ÷åëþñòè, ïðîãðåññèðóþùàÿ â äåòñêîì âîçðàñòå è ðåãðåññèðóþùàÿ ó âçðîñëûõ). Êðîìå òîãî, ëèöî õåðóâèìà íàáëþäàåòñÿ ïðè íåêîòîðûõ ãëèêîãåíåçàõ.

8. Ëèöî Êîðâèçàðà îòìå÷àåòñÿ ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè àîðòàëüíîãî êëàïàíà èëè ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Îíî îäóòëîâàòî, èìååò áàãðîâî-ñèíþøíûé îòòåíîê, ñ îïóõøèìè âåêàìè è ñîííûì âçãëÿäîì. Âïåðâûå îïèñàíî ôðàíöóçñêèì òåðàïåâòîì Æàíîì Íèêîëà Êîðâèçàðîì, îäíèì èç ó÷èòåëåé Ëàýííåêà è ÿðûì ñòîðîííèêîì ïåðêóññèè ïðè êëèíè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè.

9. Àîðòàëüíîå ëèöî åùå îäèí òèï ëèöà ïðè àîðòàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè ÿâëÿþòñÿ áëåäíîñòü è æåëòîâàòûé îòòåíîê êîæè.

10. Ñèìïòîì äå Ìþññå õàðàêòåðèçóåòñÿ êèâàíèåì ãîëîâû ïðè êàæäîì ñåðäå÷íîì ñîêðàùåíèè. Îáû÷íî íàáëþäàåòñÿ ïðè âûðàæåííîé àîðòàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Îäíàêî ýòîò ñèìïòîì íåäîñòàòî÷íî ÷óâñòâèòåëåí è ñïåöèôè÷åí. Êðîìå òîãî, ñèìïòîì äå Ìþññå îïèñàí ó áîëüíûõ ñî çíà÷èòåëüíûì óäàðíûì îáúåìîì (ñèíäðîì ãèïåðêèíåòè÷åñêîãî êðîâîîáðàùåíèÿ) à òàêæå ïðè ìàññèâíîì ëåâîñòîðîííåì ïëåâðàëüíîì âûïîòå. Ðàçíîâèäíîñòü ñèìïòîìà äå Ìþññå âñòðå÷àåòñÿ ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè òðèêóñïèäàëüíîãî êëàïàíà. Õàðàêòåðèçóåòñÿ ñèñòîëè÷åñêèì êèâêîì ãîëîâû âáîê â ðåçóëüòàòå îáðàòíîãî òîêà êðîâè ïî âåðõíåé ïîëîé âåíå.

11. Ìèòðàëüíîå ëèöî (facies mitralis) îòìå÷àåòñÿ ïðè ìèòðàëüíîì ñòåíîçå. Ùåêè èìåþò ðîçîâûé è ñëåãêà öèàíîòè÷íûé îòòåíîê. Ýòîò âàðèàíò öèàíîçà ïðîÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà ïåðèôåðè÷åñêèõ ó÷àñòêàõ òåëà (íà êîí÷èêå íîñà, ùåêàõ, êèñòÿõ è ñòîïàõ) è íàçûâàåòñÿ àêðîöèàíîçîì. Îí îáóñëîâëåí ñíèæåíèåì íàñûùåíèÿ êðîâè êèñëîðîäîì íà ïåðèôåðèè èç-çà íèçêîãî ôèêñèðîâàííîãî ñåðäå÷íîãî âûáðîñà. Êîãäà ïðè ìèòðàëüíîì ñòåíîçå íà ôîíå äëèòåëüíîé ëåãî÷íîé ãèïåðòåíçèè ðàçâèâàþòñÿ ïðàâîæåëóäî÷êîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü è òðèêóñïèäàëüíàÿ ðåãóðãèòàöèÿ, êîæà ïðèîáðåòàåò æåëòîâàòûé è ÷àñòî äàæå æåëòóøíûé îòòåíîê. Æåëòèçíà ÷åòêî âûäåëÿåòñÿ íà ôîíå ïîñòîÿííî öèàíîòè÷íûõ ùåê.

12. Ëèöî Ãèïïîêðàòà õîðîøî çàïîìèíàþùååñÿ íàïðÿæåííîå âûðàæåíèå ëèöà ñ çàïàâøèìè ãëàçàìè, çàîñòðèâøèìñÿ íîñîì, âïàëûìè ùåêàìè è âèñî÷íûìè ÿìêàìè, ðàñêðûòûì ðòîì, ñóõèìè è ðàñòðåñêàâøèìèñÿ ãóáàìè, õîëîäíûìè âûòÿíóòûìè óøàìè è ñâèíöîâî-áëåäíîé êîæåé. Âïåðâûå îïèñàíî Ãèïïîêðàòîì. Îáû÷íî íàáëþäàåòñÿ ïåðåä ñìåðòüþ ïîñëå äîëãîãî ïðîäîëæèòåëüíîãî çàáîëåâàíèÿ. Âîçìîæíî ïðè ïåðèòîíèòå.

13. «Ëèöî îõîòíè÷üåé ñîáàêè» ïðîÿâëåíèå õàëàçîäåðìèè. Ýòî âðîæäåííîå çàáîëåâàíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ ñâîáîäíî âèñÿùèìè ñêëàäêàìè êîæè íà ëèöå (êàê ó ãîí÷èõ ñîáàê). Ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ äåãåíåðàöèÿ ýëàñòè÷íûõ âîëîêîí. Ìîæåò òàêæå îòìå÷àòüñÿ ñîñóäèñòàÿ ïàòîëîãèÿ, ýìôèçåìà ëåãêèõ è äèâåðòèêóëû æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà èëè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.

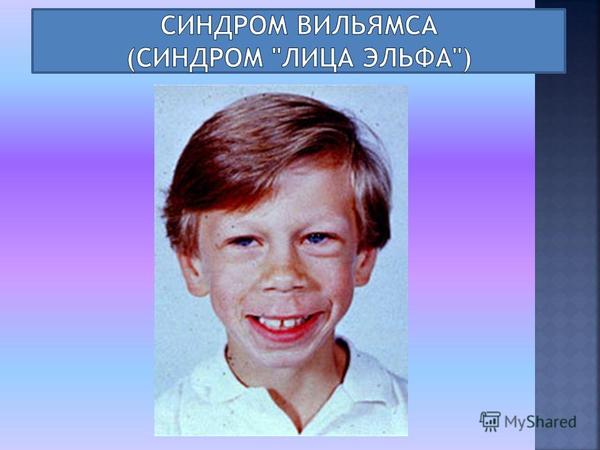

14. Õàðëîèäíîå ëèöî ðàçâèâàåòñÿ ïðè ìóêîïîëèñàõàðèäîçàõ è ìóêîëèïèäîçàõ. Ãðóáîñòüþ ÷åðò îíî íàïîìèíàåò ëèöà ãàðãóëèé ñêóëüïòóð ðàçëè÷íûõ äåìîíè÷åñêèõ ñóùåñòâ è õèìåð, óêðàøàþùèõ âåðõíèå ÷àñòè ôàñàäîâ ñðåäíåâåêîâûõ ãîòè÷åñêèõ ñîáîðîâ. Ñèíäðîì Õàðëåð (îïèñàííûé â 1919 ãîäó íåìåöêèì ïåäèàòðîì Ãåðòðóäîé Õàðëåð) îáóñëîâëåí íåäîñòàòî÷íîñòüþ àëüôà-L-èäóðîíèäàçû.  ðåçóëüòàòå ýòîãî â êëåòêàõ íàêàïëèâàåòñÿ ïàòîëîãè÷åñêîå âåùåñòâî, è âîçíèêàþò ñåðüåçíûå ïîðàæåíèÿ õðÿùåé è êîñòåé. Ïðè ñèíäðîìå Õàðëåð ïîìèìî ãàðãóëèåïîäîáíîãî ëèöà íàáëþäàåòñÿ êàðëèêîâûé ðîñò, êèôîç, äåôîðìàöèè êîíå÷íîñòåé, îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè ñóñòàâîâ, ëîïàòîîáðàçíûå êèñòè ðóê, ïîìóòíåíèå ðîãîâèöû, ãåïàòîñïëåíîìåãàëèÿ è çàäåðæêà óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

15. Ëèöî Ïîòòåð ÿâëÿåòñÿ ñèìïòîìîì äâóñòîðîííåé àãåíåçèè ïî÷åê (áîëåçíè Ïîòòåð) è äðóãèõ òÿæåëûõ ïî÷å÷íûõ àíîìàëèé. Õàðàêòåðèçóåòñÿ ãèïåðòåëî-ðèçìîì ãëàç ñ âûñòóïàþùèìè ýïèêàíòè÷åñêèìè ñêëàäêàìè, íèçêî ïîñàæåííûìè óøíûìè ðàêîâèíàìè, íåäîðàçâèòûì ïîäáîðîäêîì è óïëîùåííûì íîñîì.

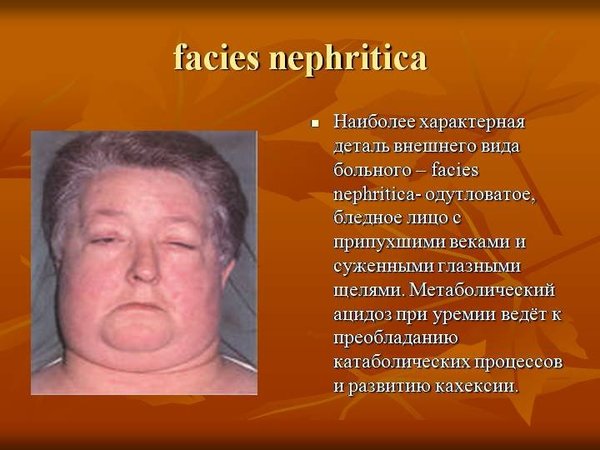

16. Ëèöî ïðè õðîíè÷åñêîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè íàïîìèíàåò èçìåíåíèÿ ëèöà ïðè ìèêñåäåìå. Îäíàêî ïðè÷èíîé îäóòëîâàòîñòè ëèöà ÿâëÿþòñÿ íå ñêîïëåíèå êîëëàãåíîâûõ âîëîêîí, à áåçáåëêîâûå îòåêè.

17. Ëàäüåâèäíîå ëèöî èìååò âïàëóþ ôîðìó, íàïîìèíàþùóþ áëþäî (îò ãðå÷åñêîãî ñëîâà scaphos = ëîäêà, óãëóáëåíèå). Äëÿ íåãî õàðàêòåðíû âûñòóïàþùèé ëîá, ñïëþùåííûå íîñ è âåðõíÿÿ ÷åëþñòü, âûïóêëûé ïîäáîðîäîê.

18. Ñèìïòîì Áýòòëà êëàññè÷åñêèé ñèìïòîì ïåðåëîìà îñíîâàíèÿ ÷åðåïà ñ êðîâîèçëèÿíèåì â ñðåäíþþ ÷åðåïíóþ ÿìêó. Îáû÷íî òàê íàçûâàþò êðîâîïîäòåê íàä ñîñöåâèäíûì îòðîñòêîì, íî èíîãäà òàêæå è êðîâîèçëèÿíèå çà áàðàáàííîé ïåðåïîíêîé èëè êðîâîïîäòåê ïîçàäè ñîñöåâèäíîãî îòðîñòêà. Êðîâîïîäòåê ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïðèáëèçèò19. Ñèìïòîì «î÷êîâ» õàðàêòåðèçóåòñÿ êðîâîïîäòåêàìè íàä ãëàçíûìè îðáèòàìè, êîòîðûå âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå òðàâìû ãëàç, ïåðåëîìà ÷åðåïà è âíóòðè÷åðåïíîãî êðîâîòå÷åíèÿ. Ðàçíîâèäíîñòü ñèìïòîìà «î÷êîâ» âñòðå÷àåòñÿ ïðè àìèëîèäîçå. Ïðåäðàñïîëàãàþùèì ôàêòîðîì êðîâîèçëèÿíèÿ ñëóæèò ïîâûøåííàÿ ëîìêîñòü êàïèëëÿðîâ, à ïðîâîöèðóþùèì ïðîáà Âàëüñàëüâû (ïðèâîäÿùàÿ ê ïîâûøåíèþ öåíòðàëüíîãî âåíîçíîãî äàâëåíèÿ) èëè îáû÷íàÿ ðåêòîñêîïèÿ (òàêæå ìîæåò ïðèâîäèòü ê ïðîáå Âàëüñàëüâû è ïðîâîöèðîâàòü ïîðîçíîñòü êàïèëëÿðîâ).åëüíî ÷åðåç 3-12 äíåé ñ ìîìåíòà òðàâìû íà ñòîðîíå ïåðåëîìà èëè íà ïðîòèâîïîëîæíîé åìó ñòîðîíå. ×óâñòâèòåëüíîñòü ñèìïòîìà íåâåëèêà (2-8%), íî çàòî âåëèêî åãî ïðîãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå (ïî÷òè 100%).

19. Ñèìïòîì «î÷êîâ» õàðàêòåðèçóåòñÿ êðîâîïîäòåêàìè íàä ãëàçíûìè îðáèòàìè, êîòîðûå âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå òðàâìû ãëàç, ïåðåëîìà ÷åðåïà è âíóòðè÷åðåïíîãî êðîâîòå÷åíèÿ. Ðàçíîâèäíîñòü ñèìïòîìà «î÷êîâ» âñòðå÷àåòñÿ ïðè àìèëîèäîçå. Ïðåäðàñïîëàãàþùèì ôàêòîðîì êðîâîèçëèÿíèÿ ñëóæèò ïîâûøåííàÿ ëîìêîñòü êàïèëëÿðîâ, à ïðîâîöèðóþùèì ïðîáà Âàëüñàëüâû (ïðèâîäÿùàÿ ê ïîâûøåíèþ öåíòðàëüíîãî âåíîçíîãî äàâëåíèÿ) èëè îáû÷íàÿ ðåêòîñêîïèÿ (òàêæå ìîæåò ïðèâîäèòü ê ïðîáå Âàëüñàëüâû è ïðîâîöèðîâàòü ïîðîçíîñòü êàïèëëÿðîâ).

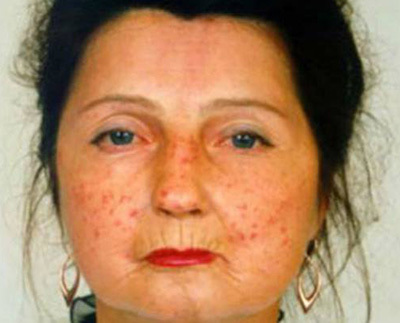

20. Ëèöî ïðè ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêå îáû÷íî îòëè÷àåòñÿ êëàññè÷åñêèìè âûñûïàíèÿìè íà ùåêàõ â ôîðìå áàáî÷êè, ÷àñòî ïåðåõîäÿùåé íà ñïèíêó íîñà.õàðàêòåðèçóåòñÿ çàîñòðåííûì íîñîì è òîíêîé, òóãî íàòÿíóòîé êîæåé. Âîçìîæíî äàæå ðàçãëàæèâàíèå ìîðùèí.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîÿâëÿåòñÿ ãèïåðïèãìåíòàöèÿ, èíîãäà ñî÷åòàþùàÿñÿ ñ ó÷àñòêàìè âèòèëèãî è íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì òåëåàíãèýêòàçèé. Áîëüíûå íå ìîãóò øèðîêî îòêðûòü ðîò.

21. Ëèöî ïðè ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêå îáû÷íî îòëè÷àåòñÿ êëàññè÷åñêèìè âûñûïàíèÿìè íà ùåêàõ â ôîðìå áàáî÷êè, ÷àñòî ïåðåõîäÿùåé íà ñïèíêó íîñà.

22. Ëèöî êóðèëüùèêà âñòðå÷àåòñÿ âñå ÷àùå, ïîñêîëüêó êóðåíèå îñòàåòñÿ ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé âðåäíîé ïðèâû÷êîé ñðåäè ïîäðîñòêîâ. Êóðèëüùèêè îáû÷íî âûãëÿäÿò ñòàðøå ñâîèõ ëåò. Ó íèõ ãðóáûå ÷åðòû ëèöà è ìîðùèíèñòàÿ, ñåðîâàòàÿ, àòðîôè÷èàÿ êîæà. Äëÿ ïîäðîñòêîâ (îñîáåííî äåâóøåê) äåìîíñòðàöèÿ ôîòîãðàôèé êóðèëüùèêîâ è íåêóðÿùèõ ìîæåò ñëóæèòü âåñêèì àðãóìåíòîì ïðîòèâ êóðåíèÿ äàæå áîëåå óáåäèòåëüíûì, ÷åì ñòàòèñòèêà ðàçâèòèÿ ðàêà ëåãêèõ.

23. Ëèöî Õàò÷èíñîíà ñâîåîáðàçíîå âûðàæåíèå ëèöà ñ îïóùåíèåì âåê (ïòîçîì) è íåïîäâèæíîñòüþ ãëàçíûõ ÿáëîê â ðåçóëüòàòå îôòàëüìîïëåãèè.

24. Ìèàñòåíè÷åñêîå ëèöî õàðàêòåðèçóåòñÿ ïòîçîì è îïóùåííûìè óãîëêàìè ðòà. Ñëàáîñòü ëèöåâûõ ìûøö ïðèâîäèò ê ãèïîìèìèè è âûðàæåíèþ àïàòèè íà ëèöå.

25. Ìèîïàòè÷åñêîå ëèöî (ëèöî ñôèíêñà) íàáëþäàåòñÿ ïðè ðÿäå âðîæäåííûõ ìèîïàòèé è âî ìíîãîì ïîõîæå íà ìèàñòåíè÷åñêîå ëèöî.  ðåçóëüòàòå ìûøå÷íîé ñëàáîñòè ãóáû âûïÿ÷èâàþòñÿ, âåêè îïóñêàþòñÿ, è íàáëþäàåòñÿ îáùàÿ ðåëàêñàöèÿ ìûøö ëèöà.

Ìàêñèìóì ìîæíî äîáàâèòü 50 áëîêîâ, åñëè ïîíðàâèòñÿ — çàïèëþ âòîðîé ïîñò.

Òåã æåñòü ñòàâëþ, òàê êàê î÷åíü ìíîãî íà Ïèêàáó ëþäåé ñ òîíêîé äóøåâíîé îðãàíèçàöèåé.

P.S. Òåïåðü òî âû ïîíèìàåòå ïî÷åìó âðà÷ î÷åíü ÷àñòî ìîæåò ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç ïîñòàâèòü åäèíîæäû âçãëÿíóâ íà ïàöèåíòà?

Источник

| Изменения лица | Характеристика изменений | Причины |

| Акромегалическое Базедовое Восковой куклы Гиппократа Гирсутизмовое Лихорадочное Львиное Корвизара Микседематозное Одутловатое Паркинсона Сардоническое Септическое Туберкулезное | Увеличение выдающихся частей (носа, подбородка, скул) Расширение глазных щелей, усиление блеска глаз, пучеглазие, вид испуга Одутловатое, очень бледное с желтоватым оттенком (“просвечивающаяся” кожа) Западение глаз, заостренный нос, мертвенно-бледная кожа, покрытая каплями холодного пота Оволосение лица у женщин по мужскому типу Гиперемия кожи, блестящие глаза, возбужденное выражение Бугорчато-узловатое утолщение кожи под глазами и над бровями, расширенный нос Отечность, желтовато-бледного цвета кожи с синеватым оттенком губ, полуоткрытый рот, слипающиеся тусклые глаза Равномерно заплывшее с бессмысленным взглядом и наличием слизистого отека, глазные щели сужены, волосы на бровях отсутствуют, на бледном фоне румянец 1. Одутловатость вследствие общего отека 2. Одутловатость вследствие местного венозного застоя 3. Одутловатость вследствие сдавления лимфатических путей Амимичное Стойкая гримаса, при которой рот расширен как при смехе, а лоб образует “печальные” складки Малоподвижное, бледное, с легкой желтизной “Горящие глаза” с увеличением ресниц на фоне бледной кожи и ограниченного румянца на щеках | Акромегалия Тиреотоксикоз (гипертиреоз) Анемия Аддисона-Бирмера Перитонит Избыток тестостерона в организме вследствие поликистозного перерождения яичников Заболевания (чаще инфекционные), сопровождающи-еся повышением температуры тела Проказа Сердечная недостаточность Гипотиреоз (микседема) Болезни почек Частые приступы кашля и удушья Выпот в плевральной и перикардиальной полости, опухоли средостения, сдавление верхней полой вены Энцефалит Столбняк Сепсис Туберкулез |

Выражение лица зависит от различных патологических психических и соматических состояний, возраста и пола. Известную диагностическую роль играют женственные черты лица у мужчин и мужеподобные — у женщин (при эндокринных нарушениях). У больных, которые перенесли кровоизлияние в мозг или неврит лицевого нерва, может сохраняться асимметрия движений мышц лица.

Рис. 3.3. Последовательность исследования глаз и век

Выпячивание глазных яблок или пучеглазие (экзофталм) наблюдается при базедовой болезни (гипертиреозе), а западение (энофталм) — при перитоните. Энофталм, миоз (сужение зрачка) и птоз (опущение века) наблюдаются при синдроме Горнера-Бернара. Миоз характерен для уремии, опухолей мозга, внутричерепных кровоизлияний и отравления препаратами морфия. Мидриаз (расширение зрачков) встречается при комах (за исключением уремической), кровоизлияниях в мозг и отравлении препаратами атропина. Косоглазие развивается в результате паралича глазных мышц, что типично для ботулизма, дифтерии, менингита (особенно туберкулезного), мозгового инсульта и отравления свинцом. У больных сыпным тифом склеры глаз резко инъецированы (“кроличьи глаза”).

Рис. 3.4. Алгоритм осмотра рта

Пузырьковые высыпания на губах характерны для herpes labialis, а на слизистой оболочке полости рта — для ящура. Выраженные изменения десен могут наблюдаться при цинге, остром лейкозе, сахарном диабете, интоксикациях ртутью и свинцом. Отсутствие многих зубов имеет большое значение в развитии болезней пищеварительной системы.

Рис. 3.5. Алгоритм осмотра языка

При некоторых поражениях нервной системы наблюдаются расстройства движения языка. Локальные утолщения эпителия языка (лейкоплакии) выявляются у курильщиков, что является предраковым состоянием. Следы от прикусывания языка характерны для больных эпилепсией.

Рис. 3.6. Принципы осмотра носа

Рис. 3.7. Принципы осмотра шеи

Рис. 3.8. Принципы осмотра грудной клетки

Осмотр грудной клетки необходимо проводить в строгой последовательности. Сначала нужно дать оценку формы грудной клетки, расположения ключиц, над- и подключичных ямок, лопаток, затем охарактеризовать тип дыхания, его ритм и частоту, проследить во время дыхания за движениями правой и левой лопаток, плечевого пояса и участием в акте дыхания вспомогательной дыхательной мускулатуры. Осмотр лучше проводить в положении больного стоя при хорошем освещении.

Рис. 3.9. Определение эпигастрального угла

Рис. 3.10. Оценка нормальных форм грудной клетки

Таблица 3.4

Параметры вариантов нормальной грудной клетки

| Параметры | Форма грудной клетки | ||

| астеническая | нормостеническая | гиперстеническая | |

| Размеры Угол Людовика Эпигастральный угол Надключичные ямки Ход ребер Лопатки | Уменьшение переднезадних Отсутствует Острый (<90°) Очень выражены Более вертикальный Отстают | Преобладание поперечных Отчетливо виден Прямой (90°) Выражены Умеренно косой Плотно прилегают | Увеличение переднезадних Выражен Тупой (>90°) Отсутствуют Более горизонтальный Плотно прилегают |

Рис. 3.11. Характеристика патологических форм грудной клетки

Наиболее часто встречается сколиотическая форма грудной клетки. Сколиоз развивается преимущественно у детей школьного возраста при неправильном сидении за партой, особенно если она не соответствует росту ребенка. Значительно реже наблюдается кифосколиоз и совсем редко — лордоз. Искривления позвоночника вызывают деформацию грудной клетки и тем самым изменяют физиологическое положение в ней легких и сердца, создавая неблагоприятные условия для их деятельности.

Рис. 3.12. Оценка симметричности грудной клетки

Уменьшение левой половины грудной клетки наблюдается при митральном пороке сердца, развившемся в детском возрасте – признак Боткина.

Рис. 3.13. Клинические варианты одышки

Оцениваются дыхательные движения грудной клетки. В физиологических условиях они совершаются за счет межреберных мышц, диафрагмы и брюшной стенки. В патологии участвуют вспомогательные мышцы (грудинно-ключично-сосцевидная, трапециевидная, большая и малая грудная). Грудной тип встречается преимущественно у женщин, брюшной — у мужчин. Смешанный тип наблюдается у стариков, при болях в грудной клетке (у женщин), при болях в животе (у мужчин).

Рис. 3.14. Параметры, оцениваемые при дыхании

Рис. 3.15. Физиологические и патологические изменения

Частоты дыхания

v Сужение просвета мелких бронхов — спазм, воспаление (бронхиолит)

v Уменьшение дыхательной поверхности легких — пневмония, туберкулез, компрессионный ателектаз (гидроторакс, пневмоторакс, опухоль средостения), обтурационный ателектаз, эмфизема и отек легких, тромбоэмболия ветвей легочной артерии

v Изменения сокращения дыхательных мышц — сухой плеврит, миозит, диафрагматит, межреберная невралгия, перелом ребер, высокое стояние диафрагмы (метеоризм, асцит, беременность)

v Урежение дыхания — патология мозга (опухоль, отек, кровоизлияние), уремическая, печеночная и диабетическая кома, инфекционные заболевания, отравления.

Рис. 3.16. Патологические изменения глубины дыхания

Глубокое редкое дыхание, сопровождающееся шумом (дыхание Куссмауля), наблюдается при комах. Резкое сужение голосовой щели и трахеи вызывает редкое поверхностное дыхание. Лихорадке и анемии свойственно дыхание частое и глубокое.

Рис. 3.17. Характеристика патологических ритмов дыхания

Рис. 3.18. Виды патологического дыхания

Рис. 3.19. Принципы осмотра больных с болезнями системы кровообращения

Долго сохраняющиеся “сердечные” отеки сопровождаются изменениями над ними кожи, которая становится малоэластичной и приобретает коричневый оттенок вследствие диапедеза эритроцитов из капилляров. При резко выраженных отеках на коже живота могут появляться линейные разрывы (стрии). В случаях сдавления верхней полой вены у больных с гидроперикардом и аневризмой дуги аорты развивается отек лица, шеи и плечевого пояса (“воротник Стокса”). При тромбофлебите вен голени отекает только пораженная конечность.

Рис. 3.20. Принцип осмотра области сердца

Сердечный горб следует отличать от деформации грудной клетки в области сердца, вызванной костными изменениями при рахите. В норме верхушечный толчок обычно виден лишь у людей астенического типа телосложения. В патологии верхушечный толчок более выражен. Аневризма восходящей аорты может вызвать разрушение ребер и грудины с развитием “пульсирующей опухоли” во II межреберье справа у края грудины. Во II-III межреберьях справа от грудины может быть видна пульсация растянутой аорты при недостаточности аортального клапана (признак Дресслера). В III-IV межреберье слева от грудины наблюдается пульсация аневризмы сердца после перенесенного инфаркта миокарда.

Рис. 3.21. Принцип осмотра сосудов

Для обнаружения “капиллярного пульса” следует нажать на конец ногтя, чтобы по средине его образовалось белое пятно: при каждом пульсовом ударе оно будет расширяться и затем сужаться. Шейные вены набухают при общем венозном застое, трикуспидальных пороках сердца, выпотном перикардите, опухолях средостения. Чтобы определить направление тока крови в расширенных венах, сдавливают пальцем вену и оценивают ее наполнение: вверху — ток крови сверху вниз, внизу — ток крови снизу вверх.

При осмотре правой половины шеи необходимо убедиться, что пульсирующий сосуд является веной. В отличие от сонной артерии, вена четче контурирована, набухание более медленное, спадение быстрое, при вдохе она спадается, а при выдохе и натуживании – набухает. При легком пережатии центральный участок спадается, а краниальный – набухает и не пульсирует.

Рис. 3.22. Осмотр шеи (исследование венного пульса)

Необходимо сопоставить во времени видимое набухание шейной вены с пульсом, прощупываемом на лучевой артерии: если подъем волны на лучевой артерии совпадает со спадением шейной вены – то мы имеем дело с отрицательным физиологическим венным пульсом (предсердная форма), а если пульсовая волна на лучевой артерии совпадает с набуханием шейной вены – пульс положительный патологический (желудочковая форма).

Рис. 3.23. Области живота

§ а — линия, соединяющая края реберных дуг, б — линия, соединяющая гребни подвздошных костей, в — линия, проходящая по правому наружному краю прямой мышцы живота, г — линия, проходя